– Une chronique de Loïc Auzolle-

Quand les taureaux dominent

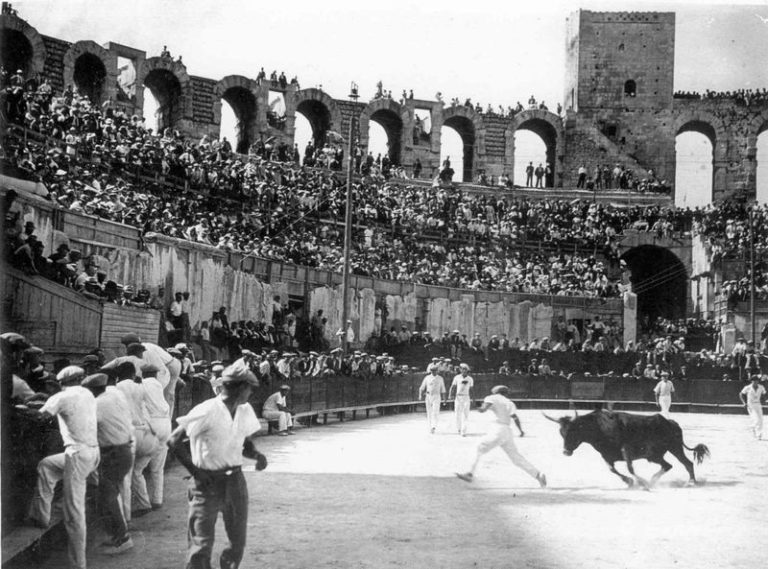

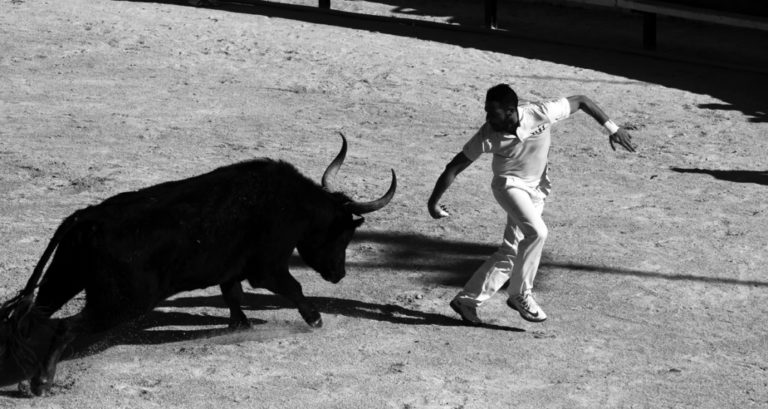

Les courses camarguaises d’aujourd’hui, paraissent longues parfois. Les toros naviguent, attendent les rasets et surtout, manquent de cette pression qui leur permettraient, outre leurs capacités de comprendre rapidement, pousser ces taureaux dans leurs retranchements et donner le meilleur d’eux-mêmes. Que seraient Optimus, Marlou, Landié, Cupidon, Timoko ou encore la complète de Nicollin, Apache, Muiron, Chicharito avec plus de pression ?

Et bien je pense que nous aurions de belles surprises car ce sont des taureaux qui ne supportent pas être dominés. Optimus par exemple ou même Marlou sont ce genre de taureaux. Ils n’ont pas peur. La pression ils en sont friands. Aux rares occasions ou ils l’ont subi c’est là où ils ont été les plus brillants, orgueilleux et imposant le respect.

Comment pourrait-on comprendre cette situation ?

Les cas de domination se présentent actuellement sous 4 formes. La première, certains de ces taureaux se déplacent beaucoup et chassent raseteurs et tourneurs de manière à retarder les rasets. Ils sont mobiles et demande aux raseteurs d’être toujours en mouvement, ce qui fatigue énormément et augmente la probabilité de faire des fautes face à des cocardiers qui ne laissent que peu de place à l’erreur humaine.

Nous voyons de moins en moins de comportements de taureaux collés aux planches dans les premières minutes à l’instar de Mignon ou Garlan trouvant rapidement leurs terrains de combat, mais cet atout se transforme petit à petit en des comportements similaires sur des déplacements où les taureaux trottent et sont extrêmement vigilants au moindre départ.

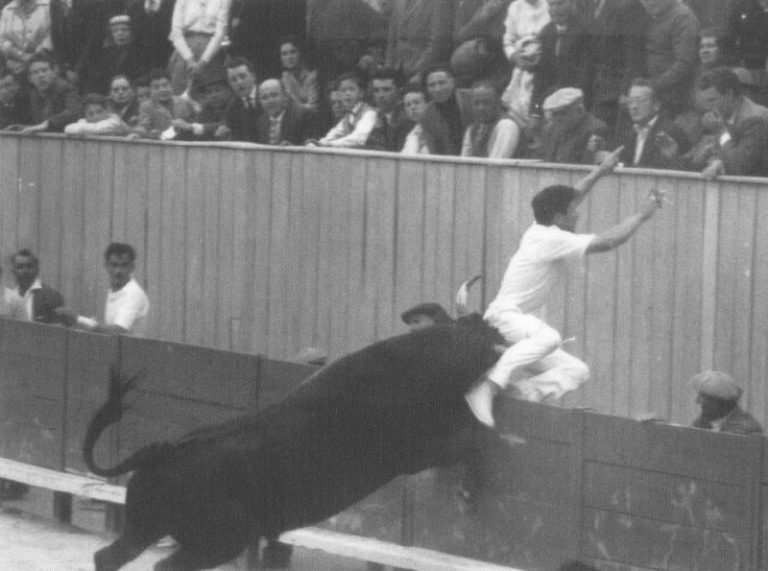

L’effet direct de ces comportements chez les raseteurs est tout simplement la crainte de faire cette fameuse erreur qui pourrait conduire à une blessure ou un accrochage.

La deuxième forme est, elle, beaucoup moins décelable mise à part les coups de colère visibles, légitime ou non. Les trophées comme la Palme d’or, le trophée des As où même les trophées locaux sont bien présents à l’esprit de chaque raseteur. En cela chaque point attribué compte, et peu peser lourd dans la balance de l’un de ces trophées sachant que les temps les plus long sont souvent une fois les principaux attributs levés.

Une ficelle valant aujourd’hui 4 points aux As et 3 points à l’avenir, demandent beaucoup d’effort physique pour les entamer et la plupart du temps, les raseteurs restent à la chasse durant les derniers instants où elles pourraient se lever en un coup de crochet.

Ce qui produit de longs temps d’attente pour voir un raseteur s’engager dans ce travail sachant que ce dernier devra faire une croix sur la possibilité de la lever, car l’acide lactique qu’engendre cet effort empêche le raseteur d’avoir la fraicheur physique et la lucidité nécessaire pour ramasser le fruit de son travail.

Et cela peut se comprendre. Qui aujourd’hui serait prêt dans n’importe quel domaine de sa vie, d’entreprendre un travail épuisant pour offrir la récompense à son rival ? Vous devez avoir la réponse. Nous devons mettre en opposition à cela la compétition et l’aspect financier s’y attachant.

Je vous vois déjà vous dire qu’il y a peut-être des enjeux mais si je paye ma place je veux voir des raseteurs s’engager peu importe ce que cela induit, et c’est totalement légitime. Mais outre cet aspect purement compétitif une troisième forme est à prendre en compte. Celle-ci est propre à chaque raseteur et la vision de ce qu’il veut faire dans sa carrière. Il se laisse entendre ici et là que certains ne prendraient plus de plaisir à raseter au milieu de cette compétition surtout au trophée des As, et c’est pour moi un aveu de faiblesse, voir un manque d’ambition.

Bien que sujet à la critique, chaque raseteur connait les règles de la compétition. Pour se faire un nom ? Le soleil se lève pour tous. Mais qui le veut vraiment ?

La place pour un raseteur qui souhaite montrer qu’il est le meilleur existe bel et bien.

Quelles sont leurs envies ? Que veulent-ils montrer ou laisser comme trace de leur passage au public ? Veulent-ils vraiment être les meilleurs ? Certain oui, indéniablement mais, à mon goût pas assez.

Avec la génération actuelle qui est pour moi l’une des plus douées que la course camarguaise est connue nous devrions voir beaucoup plus transparaitre l’envie de se faire une place, mais cela n’est le cas que pour un petit nombre d’entre eux.

Comment pourrait-on remédier à cela ? La question reste entière, mais elle fait appel à des méthodes bien connues de développement personnel et d’épanouissement de chaque raseteur.

Oui la pression d’être le plus fort est dure à gérer, oui il n’est pas bien vu d’assumer que l’on veut être le meilleur et oui il faut consacrer toute son existence à vouloir être le raseteur que l’on veut, tout laisser pour atteindre son objectif et c’est le cas de ce qui ont déjà réussi et réussissent aujourd’hui. Mais ces réflexions déjà utilisé dans beaucoup de sport ne sont que trop peu exploitées par les raseteurs. De la vient aussi ce manque d’implication ressenti par un partie du public.

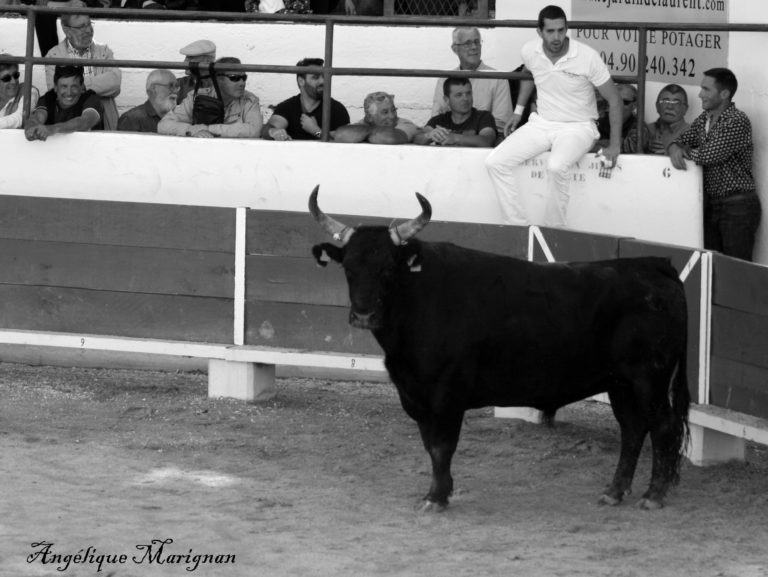

Le dernier est plus sujet à conflit entre raseteurs et manadiers, et elle concerne les tours de ficelles. Il est difficile pour un manadier de prédire ce que son taureau va faire ou comment il va se défendre.

Et puis l’enjeu et là aussi. S’il rentre au toril dépouillé de son encocardement c’est qu’il n’a pas su se défendre correctement. Histoire d’arranger le sort du ¼ heure à venir, non pas par vice mais plutôt pour être dans la norme et coller au standard qui veut qu’un taureau se doit se doit de faire ses 15 minutes et bien on rajoute quelques tours par-ci par-là, pour compenser un éventuel manque de forme et puis si les raseteurs s’en rendent compte, ils le laisseront finir son ¼ heure, tranquillement en faisant passer cela pour de la domination.

Là encore la question de l’implication du raseteur est à prendre en compte mais il est vrai, à leur décharge, que de se lancer dans un travail qui n’aboutira à aucune récompense, reste difficile à accepter. L’effet produit, c’est que le taureau est potentiellement bon vu qu’il a tenu tout son ¼ heure. Mais l’appréciation des qualités des taureaux sont faussées. Ce domaine est très sensible, car bien sûr aucun manadier ne veut que son taureau ne puisse pas donner le meilleur de lui-même en ne restant que 5 minutes en piste mais il souhaite aussi que le raseteur qui s’investit est la chance à de pouvoir lui lever les ficelles sans abréger le temps impartit, car le public vient voir un spectacle d’au moins 1h30.

Autant de paramètres qui nuisent, mais beaucoup de moment positifs sont aussi à souligner.

Quand les raseteurs s’impliquent nous voyons des ¼ heures époustouflants, des taureaux ayant des capacités d’analyses de ces situations impressionnantes pour des animaux sauvages.

Il reste pas mal de réglages au niveau de l’accès à ces paramètres pour permettre de rendre bien plus lisible au grand public ces moments qui sont en réalité une vraie valeur ajoutée à la course camarguaise.

Car des raseteurs engagés il y en a, et peu importe ce que l’on sait sur l’un ou l’autre, ces moments de tauromachie sont superbes. Et puis ces taureaux qui progressent à une allure folle et qui sont de plus en plus conscients de leur violence, et qui cherchent le moment où ils vont pouvoir en faire usage sur une de ces tenues blanches. Autant de paramètres que nous vous transmettons, modestement, afin de vous démontrer comme la course camarguaise est belle. Encore et toujours.